パナマシティの成り立ち(パナマ・ビエホとカスコ・ビエホ)

移転が予定されている大使館の移転先物件の建築的評価をまとめるというのが、今回のパナマ派遣の営繕業務でした。

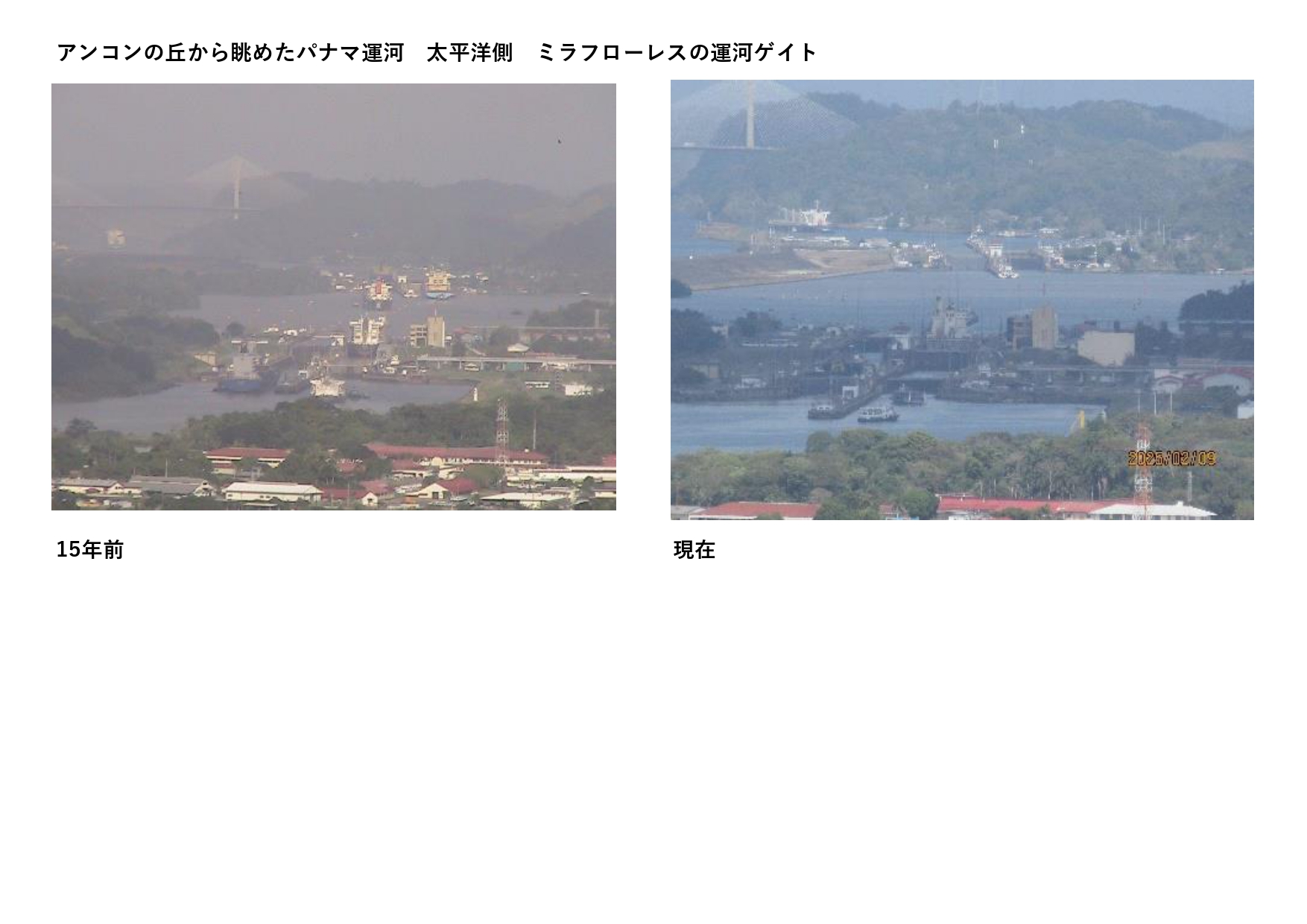

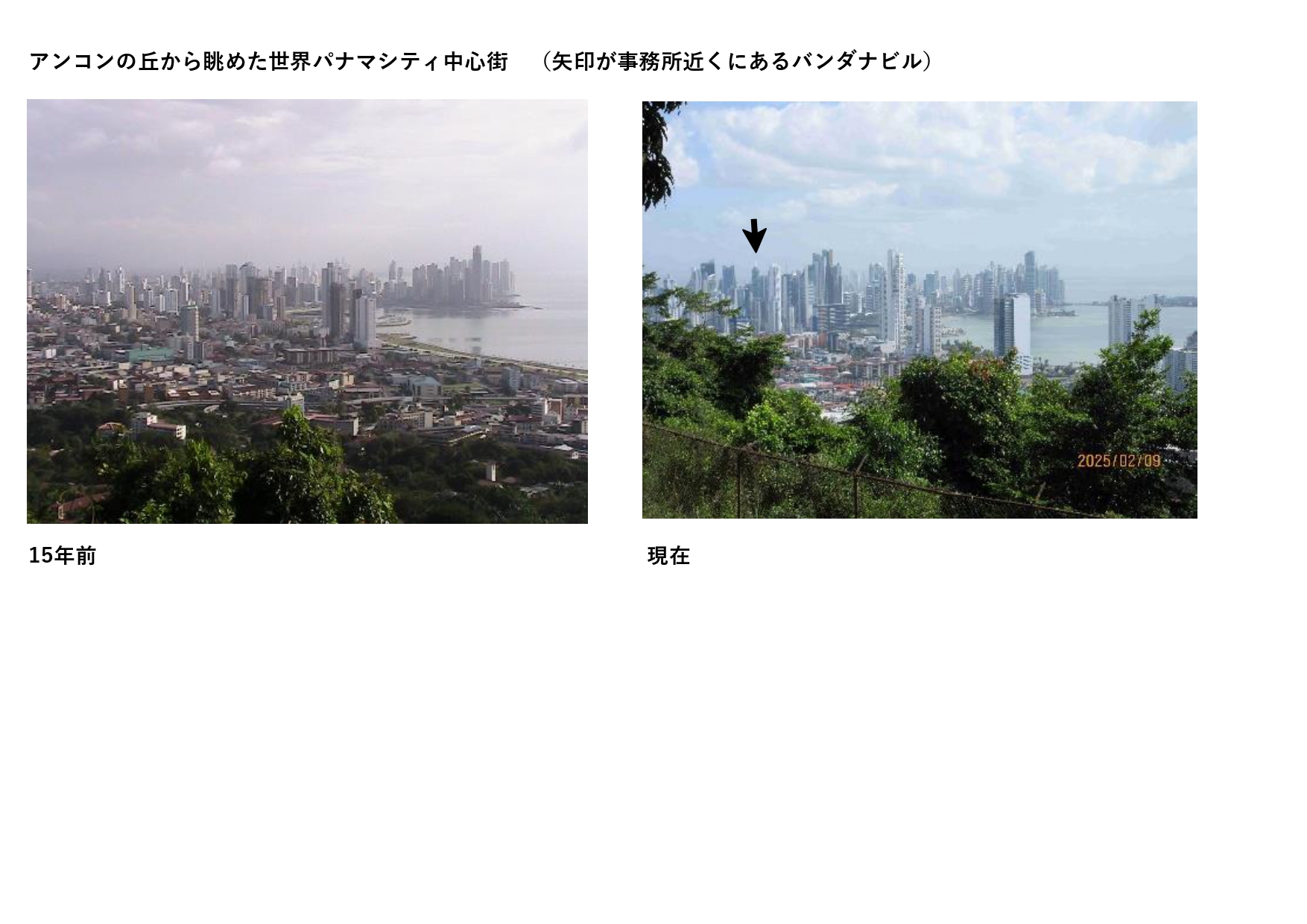

パナマ派遣は二度目で最初に訪問したのは15年前(2009年・平成21年12月)でした。当時の記憶が鮮明に残るのはアンコンの丘から眺めたパナマ運河を航行する船舶の光景と太平洋側運河入口に築かれたパナマシティの旧市街(カスコ・ビエホ)の存在でした。

スペインはじめヨーロッパの列強が競って新大陸発見の探検に出掛けたのは西暦1500年を軸とした時代であった。

スペインはじめヨーロッパの列強が競って新大陸発見の探検に出掛けたのは西暦1500年を軸とした時代であった。

名高い探検家コロンブスは1492年に現バハマ国のサン・サルバトル島に上陸、と言うよりは流れ着いた。続いて1513年にはパナマ運河の大西洋口、現コロン近郊に流れ着いた探検家はバルボア(現在パナマのビール名になった)である。

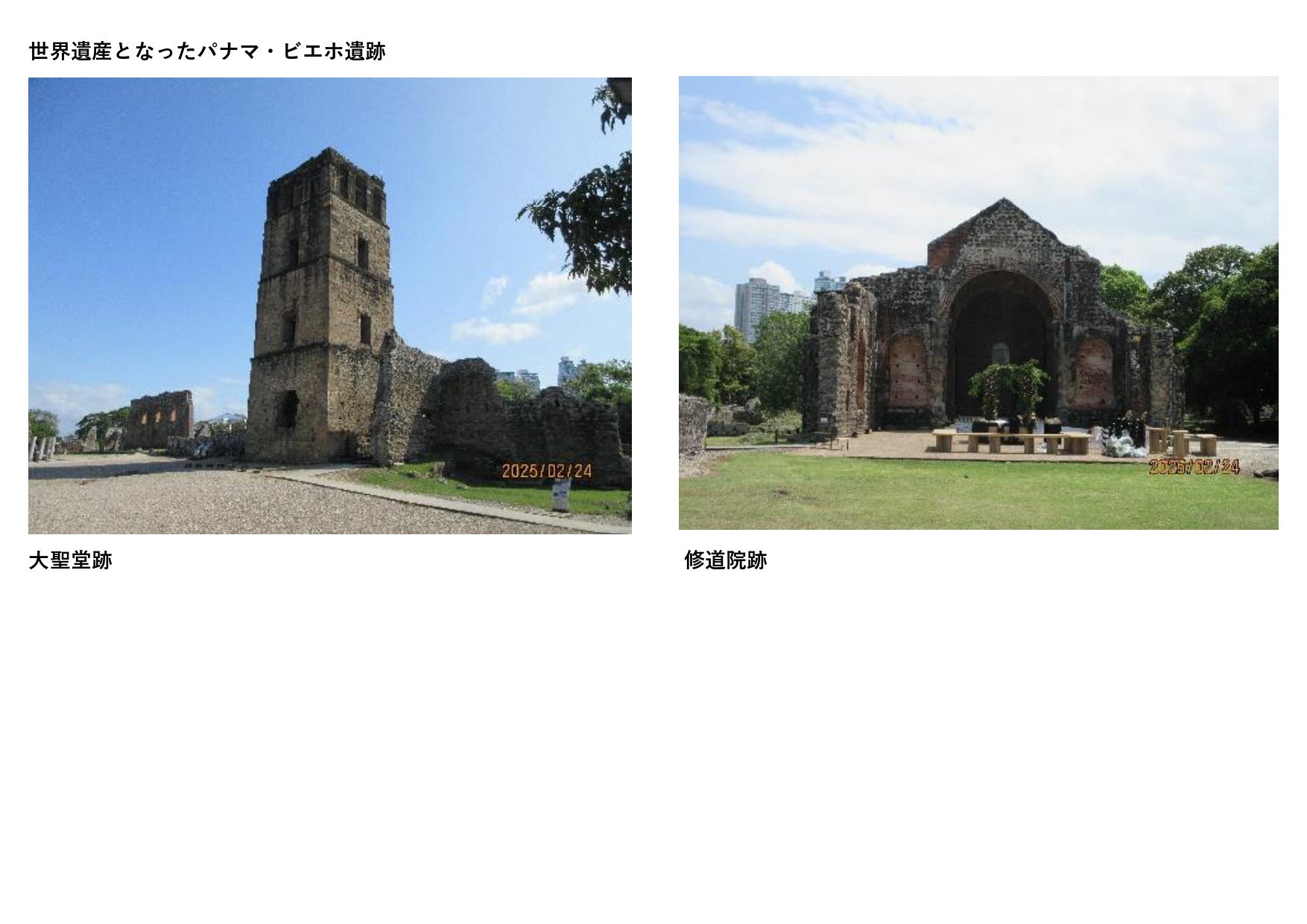

彼は上陸後、陸路で太平洋側口(ミラフローレス)に辿り着いた。その後スペイン人達はここに町を築いたが、現在遺跡となっているパナマ・ビエホである。パナマとは現地で、魚がたくさん採れる場所という意味である。

パナマの植民地化を進める過程でスペインは南米ペルーのインカやボリビアのポトシでの金銀財宝を略奪し、一旦パナマ・ビエホに集めた後、太平洋側から大西洋側へ陸路で運び、その後大西洋口の現コロン近郊のポルトベロから船で本国へ運んでいた。

大西洋と太平洋間の陸路移動ついては、1534年スペイン国王がバルボアの陸路発見当初から運河構想を抱き、調査指示を出していた。しかし当時の技術力では建設不可能なものであり、時の流れを待たざるを得なかった。構想から約400年後、1905年に運河建設の計画が現実のものとなった。

植民地政策で豊かになった町パナマ・ビエホであるが、1671年英国人ヘンリー・モーガン海賊軍団が、海からではなく内陸からの侵攻で町を壊滅的な状態にしてしまった。

植民地政策で豊かになった町パナマ・ビエホであるが、1671年英国人ヘンリー・モーガン海賊軍団が、海からではなく内陸からの侵攻で町を壊滅的な状態にしてしまった。

その後、スペイン人はこの町を放棄し、より防御し易いアンコンの丘近くに新たな町を築く事になった。現在パナマ・ビエホとともに世界遺産となっているカスコ・ビエホである。町の建設にあたっては破壊されたパナマ・ビエホから再利用可能な多くの建築資材が運び込まれた。

時代は流れ、1850年、嘗ての陸路沿いには大陸横断鉄道建設が着工し1855年に開通して大西洋と太平洋を結んだ。

そして1905年運河建設が米国資本の下で始まり、10年掛って1914年8月15日に開通した。この運河建設で既に開通していた大陸横断鉄道は路線変更などをしながら1912年新たにパナマ鉄道として完了、生まれ変わった。

パナマ運河建設には日本人技術者「青山 士(あきら)土木技術者」が1904~1911年の間、米国の建設技術者募集案内から恩師の紹介ルートを経て、パナマに着任している歴史も記録されている。

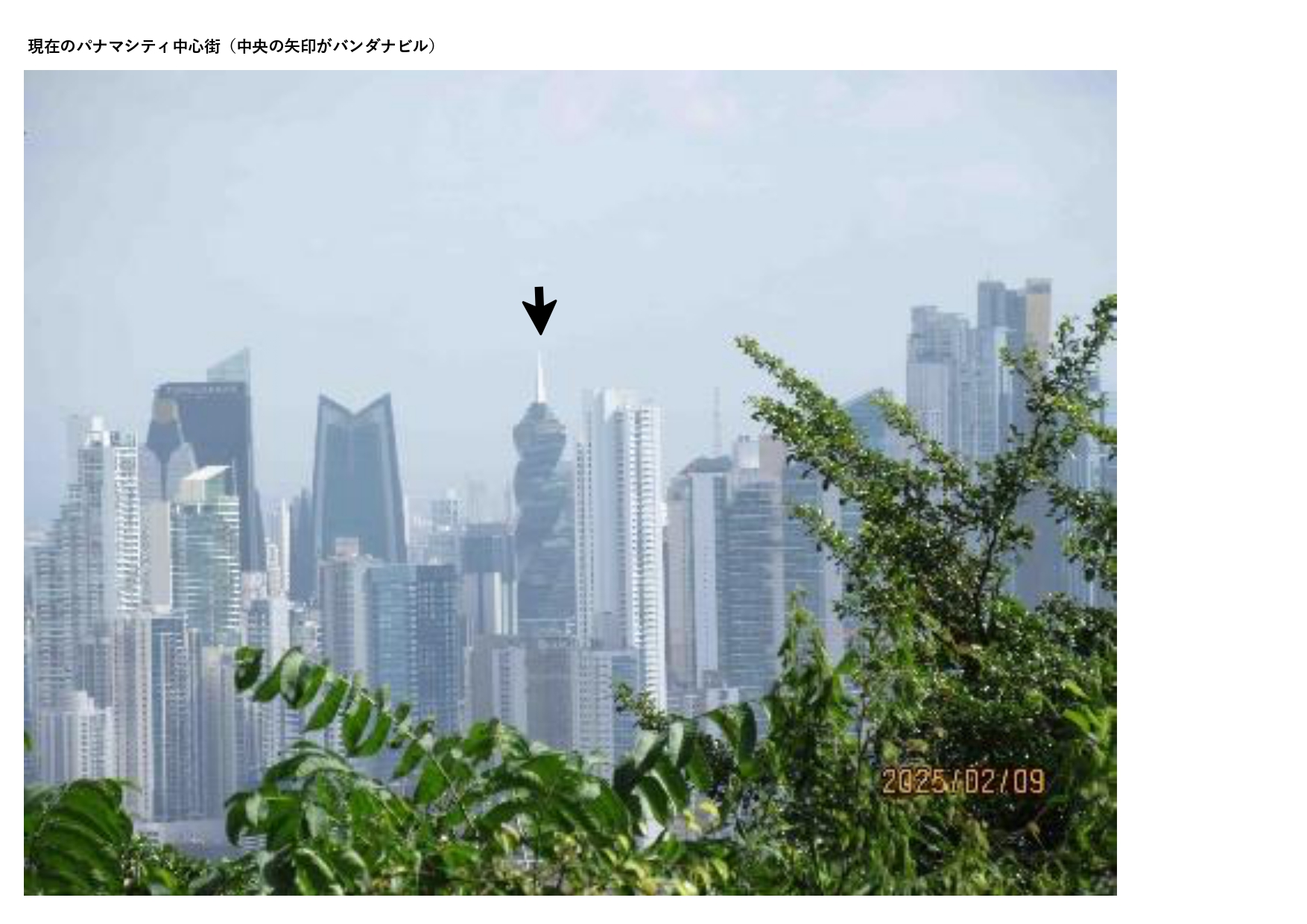

現在のパナマシティはこの様な歴史背景の下、世界遺産になったカスコ・ビエホとパナマ・ビエホに挟まれた狭いエリア(約10kmの隔たり、車で20分程度)で新たな都市建設を推し進め現在の姿に至った。 狭い敷地で建物を建築するには一つ一つの建物を高層化せざるを得なかったのだろうか、高層ビル群が目立っている。

狭い敷地で建物を建築するには一つ一つの建物を高層化せざるを得なかったのだろうか、高層ビル群が目立っている。

中心街に建つ高い建物では50階建もあり、階高5ⅿを単純計算すると高さ約250ⅿ、この高さはアンコンの丘(海抜約200ⅿ)を超える高さである。

また、大使館事務所から150ⅿほど離れて建つパンダナビルは優に高さ100ⅿを超え、観光名所になって、どこからでも目にすることが出来る独特のねじった棒の形をした建築である。

現在、数々の高層ビルに囲まれ埋もれてしまうような土地の一角に、移転予定の大使館事務所ビルが置かれている状況であった。